|

| ▲ |

이와 반면에 궁술 사법은 전장에서 생존의 수단으로서 뿐만 아니라 동시에 정신통일의 목적으로 널리 애용되어 왔다.

그렇다면 퇴계 이황과 충무공 이순신이 행했던 신체수양인 투호와 궁술을 통해 이들의 신체사상은 어떻게 정립되었던 것일까! 투호와 궁술 모두 던지는 화살 ‘矢’ 字에 이를 넣는 입 ‘口’ 字를 합치면 알 ‘知’(矢+口=知) 字가 된다. 이처럼 이는 ‘앎’, ‘깨달음’의 의미를 상징하는 행위였다. 이 두 가지 행위는 신체수양을 통한 깨달음이라는 크나 큰 의미를 내포한 행위였다.

투호란 귀가 달린 병을 가운데 놓고 그 안에 화살을 던져 넣는 놀이이다. 양편에 있는 사람들은 각기 붉은 색 화살과 푸른 색 화살을 열두 개씩 준비한다. 순서대로 예의를 갖추면서 하나씩 던져 병 가운데나 양쪽 귀 구멍에 꽂히는 수에 따라 승부를 결정하는데, 그 자세한 내용을 살펴보면 다음과 같다(한국일보(2004), <우리 그림 한국화> 신중하고 여유 있게 - '마음을 다스리는' 놀이, http://kids. hankooki.com).

투호는 원래 당나라 사람들이 즐기던 놀이 경기였다. 일찍이 우리나라에 전래된 이후 조선 시대에는 주로 궁중에서 행해졌다고 한다. 조선조 성종은 신하들에게 이르기를 "투호는 단순히 놀이가 아니라, 몸과 마음을 다스리는 일이다."라고 했다. 병의 구멍에 화살을 넣기 위해서는 신중한 신체자세와 집중력이 필요한데, 이를 통해서 身體智를 涵養할 수 있었다.

|

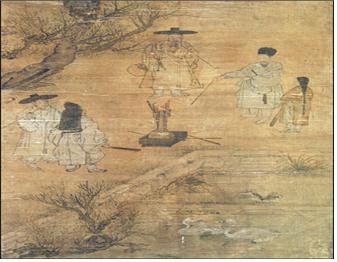

| ▲投壺圖, 필자미상, 19세기로 추정, 비단에 수묵담채(국립박물관 소장) |

투호 그림은 네모난 연못이 있는 뜰에서 투호판이 벌어진 광경으로 보인다. 집주인으로 보이는 어른 한사람이 긴 담뱃대를 물고 부채를 들고 있는 채 그림 중앙에서 이 광경을 지켜보고 있다. 양편에 있는 사람들은 주인 앞에 놓인 병에 번갈아 가며 화살을 꽂고 있다. 이들은 왼손으로 치렁한 옷소매를 잡고, 오른손으로는 붉은색 화살 끝을 붙잡고 있다. 눈으로는 병을 가늠하면서 막 던지려는 중이다. 신중하고 여유 있는 태도를 보니 던지는 화살마다 명중한 것으로 보인다. 병 안에는 붉은 화살이 다섯 개, 푸른 화살이 세 개로 붉은 화살이 더 많이 꽂혀 있다.

머리카락을 늘어뜨린 아이는 다소곳이 화살을 들고 곁에서 지켜보고 있다. 반대편의 두 사람도 느긋한 표정으로 이를 지켜보고 있다. 주인처럼 보이는 사람이 긴 담뱃대를 물고 있는 사람이나 화살을 들고 다음 차례를 기다리는 사람이나 여유 있는 모습으로 보인다. 넓은 뜰에는 잔가지가 많은 꽃나무가 있고, 반듯한 돌로 가장자리를 두른 네모난 연못에는 물오리가 한가롭게 놀고 있는데, 정신을 집중해 병에 화살을 넣는 순간을 지켜보듯 한 물오리의 시선이 투호판에 가 있는 모습으로 보인다.

그렇다면 퇴계 이황은 투호의 어떠한 가치를 염두에 두고 수양을 행했는가! 투호의 원래의 본질적인 가치는 사교의 목적보다는 투호행위를 통하여 나타나는 덕성의 함양에 있다고 말할 수 있다. 즉, 仁.義.禮.智이라는 우주의 이치를 담고 있는 儒敎的 德이라는 더욱 깊고 심오한 의미를 담고 있는 것이다.

한편 퇴계 이황의 시 중에 그의 제자 鄭惟一의 ‘閒居二十詠’에 화답하면서 도선서당에서의 생활을 보고하듯이 서술한 작품집이 있다(權五鳳(1989), 退溪의 燕居와 思想形成 - 2 莊屋과 詩를 中心으로 - 포항공과대학). 그 20수의 시 가운데에는 ‘투호’라 제한 것이 한 편 있는데 그 내용은 다음과 같다( 이진수(2001), 한국체육사상사, 한양대학교출판부).

‘예악은 원래 부드러움과 엄함에 유래하니. 투호 한 가지 기예에 이를 모두 갖추었네. 주인 손님 편 갈라도 행동이 공손하지. 성적은 다르지만 불평하지 않는다네. 활쏘기와 비슷하니 남자들이 연습한다. 그 다툼이 군자다우니 볼만도 하지 마음은 평안하고 몸은 바르니 꾸밈이 필요 없네. 경이 그 안에 있으니 스스로 조심하지(禮樂從來和與嚴 投壺一藝已能兼 主賓有黨儀無傲 算爵非均意各厭 比射男兒因肆習 其爭君子可觀瞻 心平體正何容飾 一在中間自警潛).’

위 시에서 우리가 추출할 수 있는 덕목은 和(부드러움)와 嚴(엄숙)함, 無傲(오만하지 않음), 意各厭(승부의 초연함), 男兒(남자로서의 태도), 君子, 心平體正何容飾(꾸밈이 없음)등이 있는데 그 내용을 세세히 보인다.

和라는 덕목의 의미는 현시대에 사는 사람들로서는 이해하기는 매우 어렵다. 이 말을 이해하려면 이를 부드러움(和)으로 재해석 해야겠지만, 이는 결코 단순한 어휘의 문제가 아니다. 和는 中和의 和이다. 사람의 감정이 발하지 않은 고요한 상태 中이란 것이다. 이를 발하여 그것이 절도에 맞는 것이 和이다. 사람의 감정이 어찌 움직이지 않을 수가 있단 말인가. 사람의 마음을 움직이지 않도록 하기 위한 의도적인 공부가 여러 가지가 있다. 그 중에서도 靜坐하는 것을 제일로 여겼다.

嚴이란 嚴威와 儼恪의 의미로 쓰인다. 즉, 嚴威는 엄격하여 위엄이 있다는 이치를 담고 있다. 儼恪은 恭敬하고 삼가는 것이다. 嚴은 신체가 단정하여 바깥의 외모가 엄숙하면 안의 마음도 바르게 된다는 것이다.

無傲란 투호경기에서 거만하지 않는 것을 말하며, 상대방을 희롱하지 말고, 상대방에게서 등지고 서지 말며, 상대방이 정신 집중하여 投壺하는 중에는 멀리서도 함부로 말하지 말라는 禮이다. 意各厭은 각 개인이 가지는 승부에 대한 마음은 다르지만 이미 승부가 결정되면 싫어함이 없이 다들 규칙에 따른다는 것이다.

군자는 男兒이기도 하는데 이는 사내대장부란 말로 널리 쓰인다. 조선시대는 여자와 달리 남자는 집밖에서 사회생활을 영위하도록 되어있어 몸가짐을 특히 조심하여야 했다. 물론 男尊女卑의 유교사회에서는 男兒로 태어나는 것 자체가 중요하였음을 의미하기도 한다. 그래서인지는 몰라도 퇴계 이황은 투호를 男兒가 하는 일이라고, 君子가 하는 승부라 언급한 것이다.

心平體正何容飾은 신체와 마음이 바르면 아무런 꾸밈이 필요가 없다는 말이다. 소인은 승부에 지면 얼굴이나 몸짓에서 그 행동이 드러나 꾸미지 않을 수 없다. 즉, 마음이 불편하여 이것이 바로 겉으로 드러나기 때문이다. 心平體正은 마음은 편안하고, 신체가 바르다는 뜻으로 재해석된다. 승부를 대하는 군자의 마음가짐을 나타낸다. 즉 승부가 군자의 마음에 아무런 영향을 미치지 못한 것은 군자는 이미 꾸밀 것도 없다는 뜻이다. 퇴계 이황은 투호를 통해 이 같은 덕목들을 스스로의 것으로 획득하였을 것이고, 제자들에게도 이 신체수양을 시켜 소정의 목적을 이루려고 하였음에 틀림없다.

그렇다면 투호에서 발견할 수 있는 德에는 어떤 것이 있을까! 이를 살펴보면 다음과 같은 정의를 내릴 수 있다(이진수(2001), 한국체육사상사, 한양대학교출판부). 투호란 일정한 거리에 떨어진 둔병에 살을 던져 넣는 놀이이다. 이는 죽시의 두 살 반 180cm정도 거리에 둔병을 두고 죽시를 던져 넣는 놀이기구이나, 퇴계 이황은 투호를 정신을 집중하는데 사용하셨기에 이는 일명 正心投壺라고도 한다. 그는 그 자신은 물론 제자들에게도 이를 열심히 하도록 권했다. 이처럼 투호는 겉으로는 일정한 거리에 놓여 진 병 속에 화살을 던져 넣어 승부를 가리는 간단한 수련이지만, 실제로는 심오한 신체사상의 수련인 것이다.

무슨 이유로 투호를 선택하였는가라는 의문으로부터, 투호를 하는 사람의 내적 세계를 이해하는 것은 그 개인의 유의한 존재형식을 탐구하는 것이다. 투호의 의미를 기술하거나 혹은 사람들이 투호에 참가하는 이유를 확인한다는 것은 쉽지 않는 일이다. 왜냐하면 인간은 각각 서로 다른 독특한 상황에 자기 자신을 몰입시키며 다른 이들과의 관계 속에서 여러 가지 동기나 지향을 탄생시키기 때문이다.

投壺神中이라 한 퇴계 이황의 체험은 그의 존재로부터 나온 본질적인 것이기도 하다. 그것은 그의 敬哲學의 존재형식과 일치되는 체험이기도 하다. 투호는 겉으로는 화살을 둔병 속에 던지는 단순한 운동이지만 心平體正 하지 않으면 안 되고, 그 心平體正이 바로 敬의 출발이라는 有意한 체험은 退溪 李滉으로 하여금 그의 제자들에게 까지도 투호를 실시하게 되는 원인이 된 것이었다.

자기 자신의 敬에 투철함으로써 얻어진 投壺神中의 극적인 체험이 퇴계 이황의 敬哲學 체계에 심대한 영향을 미쳤으리라는 것은 그 어느 누구도 짐작하지 못했던 것이다.

이러한 퇴계 이황의 실천적 철학은 그의 嘉言과 善行과 함께 균형을 이루고 있으며, 이를 통해 言行一致 내지는 知行合一을 통한 그의 言行觀에 대한 전반적인 양상을 파악할 수 있다. 특히 퇴계 이황에게 있어서 知行合一이란, 일상생활속의 一擧手 一投足을 古人, 즉 <聖人>의 삶에 비추어 행함을 의미하는 것이었다(이정화(2005), 퇴계 이황의 언행론에 대한 고찰 -『東學』 관련 서책을 중심으로- , 한민족어문학회, 46(0), 235-18).

이한 퇴계 이황은 오늘날 어떠한 시사점을 주고 있으며, 우리가 배워야 교훈은 도대체 무엇인가? 먼저 공직자로서의 퇴계 이황의 일생을 살펴보면 다음과 같다(한국의 사상가, http://my.dreamwiz.com/ohis/).

첫째, 공직자로서 깨끗한 淸白吏로서의 모습을 보여주었다. 둘째, 백운동서원을 최초의 사액서원인 소수서원으로 만들었다. 셋째, 벼슬에 사퇴하여 자리에 연연하지 않는 의연한 모습을 보여 주었다. 넷째, 경복궁의 기문과 상량문, 현판 글씨, 외교 문서 등을 작성하여 명성을 떨쳤다. 다음으로 敎育者로서의 퇴계 이황은, 첫째로 서원건립에 힘써서 많은 서원의 기초를 마련하고 많은 제자를 양성했다. 둘째, 과거시험 준비나 출세를 하기 위한 목적으로 타락하였던 학문 풍토를 개선했다. 셋째, 올바른 교육을 위하여 손수 교과서를 만들고 새로운 교육과정을 수립했다. 넷째, 학문하는 태도의 모범을 보이고 바람직한 선비상을 확립하였다. 다섯째, 제자를 사랑하는 올바른 스승 상을 정립했다.

다음으로 生活人로서 퇴계 이황은, 첫째로 예안향약 곧 향약입조 28조를 정하여 향촌의 풍속을 교화했다. 둘째, 합리성을 존중하여 현실에 맞는 예법을 시행했다. 셋째, 한 평생 '敬'의 태도를 실천하여 인격자의 모범을 보여주었다. 넷째, 어머니에 대한 효성이 극진하였다. 마지막으로 思想家로서의 퇴계 이황은, 첫째로 고봉 奇大升,(1527∼1572)과의 4단 7정에 관한 논쟁을 통하여 학문적 논쟁의 모범을 보여주고, 性理學의 心性論을 크게 발전시켰다. 둘째, 修養論의 실천방법을 정밀하게 규명하여 조선시대 道學의 기본 틀과 독자성을 정립했다. 셋째, 조선의 性理學을 집대성하여 동양사회에 전파하였으며, 특히 일본에 많은 영향을 주었다. 넷째, 文學者로서 2000편이 넘는 많은 시를 지었다.

위 사항을 종합해 볼 때, 퇴계 이황은 투호라는 신체수양을 통해 유가의 최고의 경지인 <聖人君子>의 道를 구하였던 것이다. 그 역시 머리만 좋고 마음이 올바르지 않는 사람은 <聖人君子>이 될 수 없다고 생각했다. 그리고 본인 역시 신체수양을 통해 그 경지에 도달하여 위대한 업적을 남길 수 있었던 것이라 사료되는 바이다. 다음 편에서 계속 연재한다.

송일훈 박사(동아시아 무예전쟁사·문화교류정책 평론가)

전) 서울대학교 스포츠과학연구소 선임연구원

전) 용인대학교 무도연구소 연구교수

현) 용인대학교 무도연구소 전임연구원

[저작권자ⓒ 대전세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]